Die 90er Jahre – die Ruhe vor dem Sturm

Waren die 80er wie hier behauptet in Sachen Livealben eine Dekade der Stagnation, so muss man gerade die zweite Hälfte der 90er Jahre noch etwas kritischer betrachten. Die Gründe dafür sind mannigfaltig. Zum einen entzauberte das neue Medium CD gerade Livewerke ein wenig: anstatt opulenter Cover und reich bebildeter Gatefold-Editionen mit bunten Innersleeves traten nun die ästhetisch wie haptisch ungleich weniger ansprechenden CD-Booklets. Zum anderen zermalmte der Alterna- und Grunge- Wirbelwind der frühen 90er bis auf einige wenige Ausnahmen traditionelle Formen des Hardrock und Heavy Metal in einer Art und Weise, wie es selbst der Punk, der schnell von den neuen Spielarten harter Musik absorbiert und via Motörhead in den Thrash injiziert wurde, nicht ansatzweise vermocht hatte. Die althergebrachten Spielarten verabschiedeten sich immer mehr in den Untergrund, wo die monetäre Schlagkraft für Livealben schlicht ausblieb.

Wirbelwind der frühen 90er bis auf einige wenige Ausnahmen traditionelle Formen des Hardrock und Heavy Metal in einer Art und Weise, wie es selbst der Punk, der schnell von den neuen Spielarten harter Musik absorbiert und via Motörhead in den Thrash injiziert wurde, nicht ansatzweise vermocht hatte. Die althergebrachten Spielarten verabschiedeten sich immer mehr in den Untergrund, wo die monetäre Schlagkraft für Livealben schlicht ausblieb.

All diesen Entwicklungen versuchten 1993 METALLICA mit der ihnen langsam in die DNA wachsenden Gigantomanie entgegen zu wirken. Die opulente und enstprechend teure „Live Shit: Binge & Purge“-Box fasste auf 3 CDs und 3 VHS-Kassetten (später 2 DVDs) die die Band an den Rande des Nervenzusammenbruchs führende Wherever We May Roam-Tour zusammen (plus einem Mitschnitt eines Seattle-Auftritts aus 1989 von der „Justice“-Tour). Wie ich 1991 in Mainz auf dem Monsters Of Rock als Augenzeuge des Auftritts im Vorprogramm von AC/DC erleben durfte, waren Hetfield & Co. insbesondere bei den amerikanischen GIs der heißeste Scheiß und wurden geradezu auf Händen getragen. Ja, „Live Shit“ ist opulent, die diversen Setlists fassten beinahe alle der Klassiker der frühen Bandjahre zusammen – ich reibe mich jedoch bis heute am von den beiden Kontrolfreaks höchstselbst besorgten Sound, in dem Ulrichs Drums zuungunsten der Gitarrenpower viel zu sehr im Vordergrund stehen und das Publikum zu sehr als latenter Störfaktor zu vernehmen ist. Zudem hatte Hetfield bei weitem noch nicht jene Strahlkraft entfaltet, die er sich später in nüchternem Zustand aneignete. Für viele ein Klassiker, das soll nicht verhehlt werden, ich aber bin nicht ganz überzeugt.

Jedoch hatten die 90er mit einem echten kleinen, dazu noch mostalgischen Paukenschlag, der jedoch bis heute bloß ein Geheimtipp geblieben ist, begonnen: 1990 veröffentlichten die britischen NWOBHM-Hardrocker DEMON „One Helluva Night“, ein in Ludwigsburgs legendärer RoFa aufgenommenes Dokument, das es mit den großen Momenten der 80er durchaus aufnehmen kann. Die immer (auch von mir) etwas stiefmütterlichen behandelten Hookgaranten um Sänger Dave Hill fasste die ersten zehn Jahre der eigenen Diskographie zusammen, hatte zudem mit „Taking The World By Storm“ gerade ein heute viel beachtetes und häufig in „Unterbewertet“-Listen auftauchendes Album aufgenommen. Trotz der mitunter etwas cheesigen Synthies wissen hintergründig rockende Songs wie „Living In The Shadow“, „Night Of The Demon“, „Life On The Wire“ und natürlich „Don’t Break The Circle“ zu begeistern. Im selben Jahr veröffentlichten DEATH ANGEL einen 1988 in Amsterdamer Paraiso aufgenommenen Mitschnitt unter dem Banner „Fall From Grace“ – der Tisch war gedeckt, die Setlist mit Klassikern der ersten beiden Alben eigentlich formidabel, jedoch verhinderten der unterirdische Sound und der komplette Mangel an Stimmung, den das Album transportiert, dass „Fall From Grace“ in irgendeiner Form Eindruck schinden konnte. Im Gegenteil: so wurde daraus ein echter Langweiler.

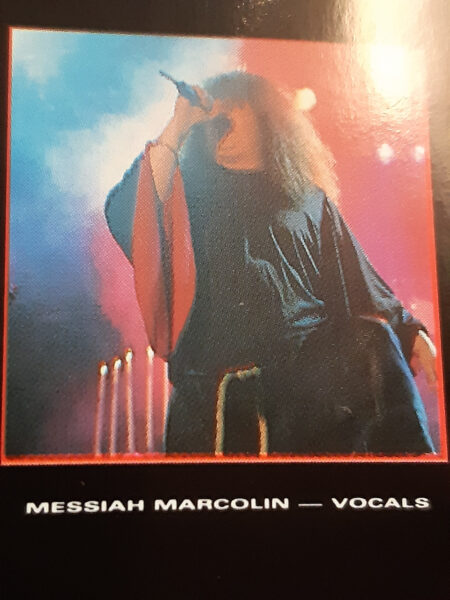

Auch die Doomgemeinde fand sich 1990 zu zwei gediegenen SloMo-Tänzen zusammen. Zum einen war da SAINT VITUS` „Live“, der vorläufige Schwanengesang Scott „Wino“ Weinrichs und so für nicht wenige auch der Hochzeit der Fuzz-Legende. Vom ersten Ton des Openers „Living Backwards“ an rumpelpumpeln Dave Chandler und  seine Mannen komplett kultige, mit sporadischen Adrenalinausbrüchen wie „White Stallions“ sowie „War Is Our Destiny“ gewürzte Anarcho-Doombratzen in den Äther, bis die Bassbox droht, den Dienst zu quittieren. „In my life things never change…“ Und auch die mächtigen CANDLEMASS sahen sich nach vier legendären Studiowerken befleissigt, die Welt mit einem „Live“-Album zu beehren. Die Setlist des Gigs aus Stockholm fasste aber auch wirklich ALLE Hits der Frühphase der Pioniere zusammen und gehört m. E. zu jenen Werken, deren Klasse man durchaus in ein neues Licht rücken dürfte – Leif Edling mag keine guten Erinnerungen an diese Zeit haben, und natürlich war die Band damals bereits hoffnungslos zerstritten, das ändert aber nix an der brachialen Durchschlagskraft der hier dargebotenen Hits wie „Well Of Souls“. Doomwatschler, Vibrato-König und Charismabolzen Messiah Marcolin kann man sich hier bildlich beim Bangen des fucking head vorstellen, die Gitarren braten wie nix Gutes und „Solitude“, „Samarithan“ oder „The Gallow’s End“ sind eh Doom-Kulturgut. Schönes Ding, und ’ne super Best Of der frühen Jahre!

seine Mannen komplett kultige, mit sporadischen Adrenalinausbrüchen wie „White Stallions“ sowie „War Is Our Destiny“ gewürzte Anarcho-Doombratzen in den Äther, bis die Bassbox droht, den Dienst zu quittieren. „In my life things never change…“ Und auch die mächtigen CANDLEMASS sahen sich nach vier legendären Studiowerken befleissigt, die Welt mit einem „Live“-Album zu beehren. Die Setlist des Gigs aus Stockholm fasste aber auch wirklich ALLE Hits der Frühphase der Pioniere zusammen und gehört m. E. zu jenen Werken, deren Klasse man durchaus in ein neues Licht rücken dürfte – Leif Edling mag keine guten Erinnerungen an diese Zeit haben, und natürlich war die Band damals bereits hoffnungslos zerstritten, das ändert aber nix an der brachialen Durchschlagskraft der hier dargebotenen Hits wie „Well Of Souls“. Doomwatschler, Vibrato-König und Charismabolzen Messiah Marcolin kann man sich hier bildlich beim Bangen des fucking head vorstellen, die Gitarren braten wie nix Gutes und „Solitude“, „Samarithan“ oder „The Gallow’s End“ sind eh Doom-Kulturgut. Schönes Ding, und ’ne super Best Of der frühen Jahre!

1991 war das Jahr, in dem insbesondere zwei britische Indie-Legenden auf sich aufmerksam machten. Zum einen sind da FIELDS OF THE NEPHILIM zu erwähnen. Deren „Earth Inferno“ ist eine absolut großartige Zusammenfassung der ersten drei, bahnbrechenden Alben der Wave-Gothic-Doom-Cowboys um Carl McCoy. Sound und Image der Band aus Stevenage hinterlassen bis heute Spuren im Heavy Metal, etwa bei Tribulation oder Sólstafir. Auf „Earth Inferno“ findet sich kein einziger schwacher Song, von Shoegaze-Tanzflächenfegern wie „For Her Light“ und „Moonchild“ über das getragene „Love Under Will“, den Jahrhundert-Epic „Last Exit For The Lost“ mit seinem orgiastischen Aufbau bis hin zum doomigen Gothrocker „Dawnrazor“ erlebt man hier eine Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. McCoys sinistre Grabesstimme thront über den verwaschenen Monsterriffs Paul Wrights und den von den unverkennbaren, knalligen Basslinien Tony Pettitts angetriebenen Grooves. Eine Album und eine Band zum Wiederentdecken.

Nicht fehlen soll hier auch NEW MODEL ARMYs erstes Livewerk. Weniger offensichtlich als die düsteren FIELDS schindete auch Justin Sullivan großen Eindruck bei einigen Heavy Metal-Musiker, insbesondere durch seine hochintelligenten und engagierten Texte (die Coverversionen von Sepultura und Anacrusis seien hier exemplarisch genannt). Die Band hatte gerade mit „Ghost Of Cain“, insbesondere „Thunder & Consolation“ sowie „Impurity“ drei Klassiker des Indierock veröffentlicht, stand aber ähnlich wie McCoy  & Co. aufgrund interner Streitigkeiten und innerer Dämonen vor dem Split (umso bemerkenswerter, dass man mit „The Love Of Hopeless Causes“ einen weiteren Volltreffer folgen ließ, bevor es bei „Strange Brotherhood“ zum großen Knall kam). Wie dem auch sei: den Umständen entsprechend ist die Setlist auf „Raw Melody Men“ zwangsläufig absolut umwerfend, auch wenn schon hier das von Sullivan wegen seiner alles einnehmenden Wirkung von Sullivan ungeliebte „51st State“ bereits fehlt. Nun, wer stattdessen „Vagabonds“, „Purity“, „I Love The World“, „Better Than Them“ oder „Green & Grey“ auffahren kann, braucht sich wahrlich nicht zu sorgen. Zum absoluten Kult fehlt es dennoch am letzten Funken, der dann eben doch nicht überspringt. Als Ergänzung dazu sollte man sich JUSTIN SULLIVANs / DAVE BLOMBERGs Bootleg „Big Guitars In Little Europe“ aus 1995 gönnen. Das rein akustische Livealbum spannt den Bogen von „Vengeance“ bis hin zu „The Love…“ und zeigt, welch hymnische Qualitäten die Songs ARMYs selbst in abgespeckten Versionen entfalten. Großartig!

& Co. aufgrund interner Streitigkeiten und innerer Dämonen vor dem Split (umso bemerkenswerter, dass man mit „The Love Of Hopeless Causes“ einen weiteren Volltreffer folgen ließ, bevor es bei „Strange Brotherhood“ zum großen Knall kam). Wie dem auch sei: den Umständen entsprechend ist die Setlist auf „Raw Melody Men“ zwangsläufig absolut umwerfend, auch wenn schon hier das von Sullivan wegen seiner alles einnehmenden Wirkung von Sullivan ungeliebte „51st State“ bereits fehlt. Nun, wer stattdessen „Vagabonds“, „Purity“, „I Love The World“, „Better Than Them“ oder „Green & Grey“ auffahren kann, braucht sich wahrlich nicht zu sorgen. Zum absoluten Kult fehlt es dennoch am letzten Funken, der dann eben doch nicht überspringt. Als Ergänzung dazu sollte man sich JUSTIN SULLIVANs / DAVE BLOMBERGs Bootleg „Big Guitars In Little Europe“ aus 1995 gönnen. Das rein akustische Livealbum spannt den Bogen von „Vengeance“ bis hin zu „The Love…“ und zeigt, welch hymnische Qualitäten die Songs ARMYs selbst in abgespeckten Versionen entfalten. Großartig!

1991 wagten sich QUEENSRYCHE an ein komplett neues Format heran: ihr vollkommen geniales Meisterwerk „Operation: Mindcrime“ aus 1988 rief nach dem „Mindcrime“- Video förmlich nach einer opulenten Umsetzung im Livekontext, und da man durch den Erfolg „Empire“s über die nötigen Ressourcen verfügte, wagte man sich an  „Operation: Livecrime“. Die Band macht natürlich einen auf ganz dicke Hose (siehe Scott Rockenfields over the top-Drumset), das Publikum wurde mächtig aufgemotzt, die Schnitte sind hektisch – aber der Magie des Songmaterials kann man sich schlicht kaum entziehen. Was „Operation: Livecrime“ jedoch zur absoluten Seligsprechung fehlt, ist ein authentischerer Sound (Rockenfield liebte pompöse Snaresounds…) und allgemein wohl der Mangel an Erfahrung mit einem derartigen Projekt, das durch eine gewinnbringendere Regie noch durchaus eindrücklicher in Szene gesetzt hätte werden können. Das Album an sich ist jedoch ein Hochgenuß: Geoff Tate ist wie auch der Rest der Combo in absoluter Topform und strahlt auch ohne Bilderchen Theatralik aus. „Suite Sister Mary“ sach ick bloß. Auch zwei weitere progressive Acts machten mit ihren Live-VÖs auf sich aufmerksam: zum einen DREAM THEATER, deren verzichtbare EP „Live At The Marquee“ jedoch lediglich als dem Überraschungserfolg von „Images & Words“ geschuldet angesehen werden muss, während FATES WARNING mit „Still Life“ auf einer Seite zur Gänze dem großartigen „A Pleasant Shade Of Gray“ gewidmet ist, während der zweite Dreher einige Hits der frühen Ray Alder-Phase auffährt, darunter mit dem Epic „The Ivory Gates Of Dreams“ auch ein echtes Kleinod aus den 80ern. Auch dies ein Album zum Wiederentdecken.

„Operation: Livecrime“. Die Band macht natürlich einen auf ganz dicke Hose (siehe Scott Rockenfields over the top-Drumset), das Publikum wurde mächtig aufgemotzt, die Schnitte sind hektisch – aber der Magie des Songmaterials kann man sich schlicht kaum entziehen. Was „Operation: Livecrime“ jedoch zur absoluten Seligsprechung fehlt, ist ein authentischerer Sound (Rockenfield liebte pompöse Snaresounds…) und allgemein wohl der Mangel an Erfahrung mit einem derartigen Projekt, das durch eine gewinnbringendere Regie noch durchaus eindrücklicher in Szene gesetzt hätte werden können. Das Album an sich ist jedoch ein Hochgenuß: Geoff Tate ist wie auch der Rest der Combo in absoluter Topform und strahlt auch ohne Bilderchen Theatralik aus. „Suite Sister Mary“ sach ick bloß. Auch zwei weitere progressive Acts machten mit ihren Live-VÖs auf sich aufmerksam: zum einen DREAM THEATER, deren verzichtbare EP „Live At The Marquee“ jedoch lediglich als dem Überraschungserfolg von „Images & Words“ geschuldet angesehen werden muss, während FATES WARNING mit „Still Life“ auf einer Seite zur Gänze dem großartigen „A Pleasant Shade Of Gray“ gewidmet ist, während der zweite Dreher einige Hits der frühen Ray Alder-Phase auffährt, darunter mit dem Epic „The Ivory Gates Of Dreams“ auch ein echtes Kleinod aus den 80ern. Auch dies ein Album zum Wiederentdecken.

Und dann wären da noch SLAYER. Die in den letzten Jahren von vielen Seiten laut gewordene Kritik an „Decade Of Aggression“ kann ich nicht nachvollziehen: neben einem anderen, weiter unten zur Sprache kommenden Livealbum ist dieser Rundumschlag das beste Werk aus dem Heavy Metal der 90er Jahre. Warum? Die Setlist fasst die Großtaten bis hin zum letzten großen Bandklassiker „Seasons In The Abyss“ zusammen (danach ging’s gehörig bergab), der Sound ist gleichsam roh und zupackend, die  Publikumsreaktionen klingen authentisch, und die Band feuert aber auch sowas von aus allen Rohren. Ähnlich wie THIN LIZZYs „Live & Dangerous“ und CANDLEMASS‘ „Live“ handelt es sich um die allumfassendste „Best Of“ der besten Bandphase, die man sich vorstellen kann. Thomas Kupfer konstatiert vollkommen zu Recht, „Decade Of Aggression“ umfasse alle Songs, die SLAYER zur größten Genreband aller Zeiten werden ließ. Zudem eingespielt von der klassischen Bandbesetzung, mag man einwerfen, denn Dave Lombardos Input auf die infernalische Wirkung solcher Geschosse wie „Hell Awaits“, „South Of Heaven“ (komplette Gänsehaut!), „Dead Skin Mask“, „Angel Of Death“, „Black Magic“ (yesss!) und natürlich auch „Raining Blood“ ist unbestritten – das Geprügel Paul Bostaphs hat nicht annähernd den Swing des Meisters. Ich jedenfalls habe das Ding damals rauf und runter gehört. Darf man auch heute noch machen und das kultige Hanneman-Cover späterer Editionen genießen. „Keep an eye on each other…“

Publikumsreaktionen klingen authentisch, und die Band feuert aber auch sowas von aus allen Rohren. Ähnlich wie THIN LIZZYs „Live & Dangerous“ und CANDLEMASS‘ „Live“ handelt es sich um die allumfassendste „Best Of“ der besten Bandphase, die man sich vorstellen kann. Thomas Kupfer konstatiert vollkommen zu Recht, „Decade Of Aggression“ umfasse alle Songs, die SLAYER zur größten Genreband aller Zeiten werden ließ. Zudem eingespielt von der klassischen Bandbesetzung, mag man einwerfen, denn Dave Lombardos Input auf die infernalische Wirkung solcher Geschosse wie „Hell Awaits“, „South Of Heaven“ (komplette Gänsehaut!), „Dead Skin Mask“, „Angel Of Death“, „Black Magic“ (yesss!) und natürlich auch „Raining Blood“ ist unbestritten – das Geprügel Paul Bostaphs hat nicht annähernd den Swing des Meisters. Ich jedenfalls habe das Ding damals rauf und runter gehört. Darf man auch heute noch machen und das kultige Hanneman-Cover späterer Editionen genießen. „Keep an eye on each other…“

1992 waren es dann die gerade mit „The Razor’s Edge“ (zumindest kommerziell) wiedererstarkten AC/DC (ich erinnere, wie ich im beschaulichen Mülheim- Kärlich im Wartezimmer eines Arztes saß und eine Mutter ihrer wohl ca. achtjährigen Tochter zu erklären suchte, warum diese Band denn so ziemlich die beste der Welt sei), die mit „Live“ erwartungsgemäß wie eine Bombe einschlugen. Mit Chris Slade an den Drums (über die Bedeutung von Bandsounds mitprägender Schlagzeuger sprachen wir soeben) klangen die Australier nicht nur vor der imposanten Kulisse Doningtons noch eine Ecke großspuriger, was sich im raumgreifenden Sound äußert, auch wenn hier überflüssiger Weise auf Fadeouts zurückgegriffen wird. Das mit viel Marketing-Popanz aufgeblasene und natürlich von einem opulenten Video begleitete Ding ist allerdings nicht mehr und nicht weniger als ein ziemlich cooles Zeitdokument mit fantastischer Setlist, das zeigt, wie die großen Jungs es bis zur Grungewelle machten – bevor sie dann eben eine Pause einlegen mussten.

Kärlich im Wartezimmer eines Arztes saß und eine Mutter ihrer wohl ca. achtjährigen Tochter zu erklären suchte, warum diese Band denn so ziemlich die beste der Welt sei), die mit „Live“ erwartungsgemäß wie eine Bombe einschlugen. Mit Chris Slade an den Drums (über die Bedeutung von Bandsounds mitprägender Schlagzeuger sprachen wir soeben) klangen die Australier nicht nur vor der imposanten Kulisse Doningtons noch eine Ecke großspuriger, was sich im raumgreifenden Sound äußert, auch wenn hier überflüssiger Weise auf Fadeouts zurückgegriffen wird. Das mit viel Marketing-Popanz aufgeblasene und natürlich von einem opulenten Video begleitete Ding ist allerdings nicht mehr und nicht weniger als ein ziemlich cooles Zeitdokument mit fantastischer Setlist, das zeigt, wie die großen Jungs es bis zur Grungewelle machten – bevor sie dann eben eine Pause einlegen mussten.

Denn nur ein Jahr später zeigten IRON MAIDEN, was passiert, wenn eine Band sich eben nicht auf dem aufsteigenden, sondern auf einem sich gefährlich nach unten biegenden befindet. Der Dreierpack „A Real Live One“ (mit Songs von „Somewhere In Time“ bis „Fear Of The Dark“), „A Real Dead One“ (von den ersten fünf Alben) sowie „Live At Donington“ gehört nun wahrlich nicht zum Kanon der Maiden-Livealben. Ein  Bruce Dickinson vor dem Absprung, ein Steve Harris, der seinem Frontmann dieses Sakrileg erst zehn Jahre später wegen der endlich wieder reinkommenden Penunzen „verzeihen“ konnte, eine mitunter unterirdische Produktion – hier passte so wirklich gar nüscht zusammen. Ein weiterer Dinosaurier, der 1993 wenig überraschend ein weiteres Livedokument auf die Menschheit losließ, war OZZY OSBOURNE. „Live & Loud“ wurdeauf der ersten angeblich letzten Tour des Madman aufgenommen, und zwar angesichts des phänomenalen Erfolgs von „No More Tears“ unter dem Banner „No More Tours“. Wieviel vom Gesang des Meisters schon damals noch wirklich live war, vermag ich nicht zu beurteilen – das Doppelalbum beinhaltet nach dem den ersten beiden Alben gewidmeten „Tribute“ jedenfalls auch die Hits von „Bark At The Moon“ bis „No More Tears“ mit dem immer mehr Gesichtshaar und Körperfülle zur Schau tragenden Zakk Wylde an der Sechssaitigen. Der etwas undifferenzierte, auf Ozzys Organ fokussierte Sound verhindert wahre Begeisterungsstürme, ein starkes Zeitdokument ist „Live & Loud“ jedoch allemal.

Bruce Dickinson vor dem Absprung, ein Steve Harris, der seinem Frontmann dieses Sakrileg erst zehn Jahre später wegen der endlich wieder reinkommenden Penunzen „verzeihen“ konnte, eine mitunter unterirdische Produktion – hier passte so wirklich gar nüscht zusammen. Ein weiterer Dinosaurier, der 1993 wenig überraschend ein weiteres Livedokument auf die Menschheit losließ, war OZZY OSBOURNE. „Live & Loud“ wurdeauf der ersten angeblich letzten Tour des Madman aufgenommen, und zwar angesichts des phänomenalen Erfolgs von „No More Tears“ unter dem Banner „No More Tours“. Wieviel vom Gesang des Meisters schon damals noch wirklich live war, vermag ich nicht zu beurteilen – das Doppelalbum beinhaltet nach dem den ersten beiden Alben gewidmeten „Tribute“ jedenfalls auch die Hits von „Bark At The Moon“ bis „No More Tears“ mit dem immer mehr Gesichtshaar und Körperfülle zur Schau tragenden Zakk Wylde an der Sechssaitigen. Der etwas undifferenzierte, auf Ozzys Organ fokussierte Sound verhindert wahre Begeisterungsstürme, ein starkes Zeitdokument ist „Live & Loud“ jedoch allemal.

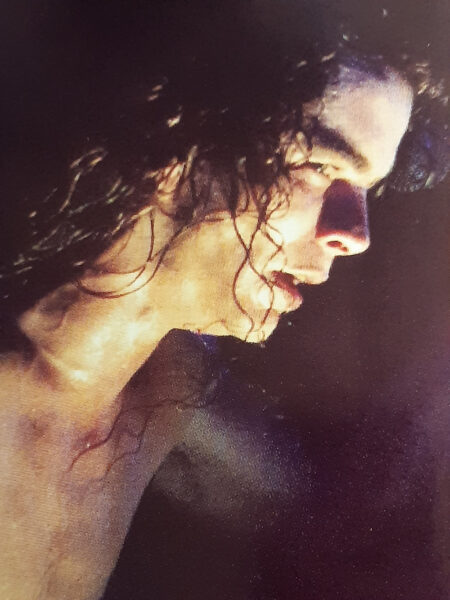

Und dann kam eben jener große Bruch, der sich an MAIDEN beispielhaft nachvollziehen lässt. Der Grunge-Alterna-Punk-Tsunami mit Acts wie NIRVANA, PEARL JAM, ALICE IN CHAINS, SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE, GREEN DAY, SAMSHING PUMPKINS oder THE OFFSPRING riss aber auch wirklich alles mit sich – METALLICA entdeckten auf „Load“ und „Reload“ einige jener Bands als Einfluss, MAIDEN wurden wieder zum Clubact, AC/DC verfielen in altbewährte Muster, und so war es eben an den neuen Helden, auch auf dem Sektor der Live-VÖs Akzente zu setzen. Angesichts dünner Diskografien war dies natürlich relativ schwer, aber gerade PEARL JAM machten schon sehr früh, etwa mit einem über drei Single-CDs zugänglich gemachten Live-Gig im Digipak-Format klar, wie wichtig dieser Aspekt der Band war. Empfehlenswert ist auch ein Bootleg, auf dem Eddie Vedder, weit bevor Ian Astbury übernahm, mit den überlebenden Doors-Mitgliedern drei Türen-Klassiker zum Besten gibt. Das erste vollwertige Produkt war jedoch „Live On Two Legs“ aus 1998, zu einer Zeit also, als die erste große Euphorie um „Ten“ bereits veflogen war, die Band sich jedoch trotz ihrer teilweisen Verweigerungshaltung auf dem Weg befand, nachhaltig zum Stadion-Act zu werden. Sogar zu „Even Flow“ und „Black“ ließ man sich herab, „Alive“ ist für die Band bekanntlich jedoch dasselbe wie „51st State“ für NEW MODEL ARMY – ein nur zu bestimmten Anlässen zelebriertes Gimmick.

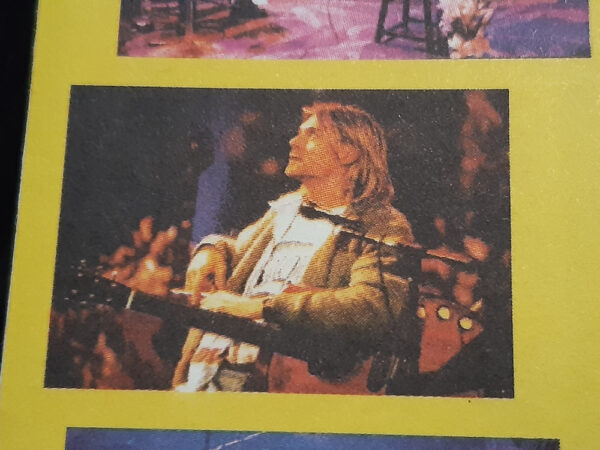

ALICE IN CHAINS und NIRVANA hingegen brillierten in einem vom TV-Giganten etablierten Format, das die Bands aufgrund seiner Unmittelbarkeit direkt auf sich zurückwarf: MTV-Unplugged. Gerade der von dem weinerlichen Gänsehaut-Gesang Layne Staleys getragene Auftritt der Band aus, äh, Seattle – ALICE IN CHAINS also – ist etwas ganz Besonderes, da sich im Oeuvre der Band bis dato mit „SAP“ und insbesondere „Jar Of Flies“ zwei exquisite Akustik-EPs befanden. Dementsprechend wusste man ganz genau,  was man tat und produzierte so eine absolute Sternstunde – „No Excuses“, „Got Me Wrong“ oder „Nutshell“ mussten eben nicht erst in dieses Format gepresst werden, sondern waren tailor made. NIRVANA hätten damals eh einen heiß dampfenden Haufen Cobains veröffentlichen können – er wäre in schmierige Fetzen gerissen und als interstellare Sensation gefeiert worden. Jedoch musste die Band sich aus Ermangelung an passenden Arrangements eigener Songs an mannigfaltigen Coverversionen versuchen und langweilt dabei nach einiger Zeit zunehmend. Aber wie gesagt: dampfende Haufen… Ganz so schlimm ist der Gig natürlich nicht, aber die Sensation, die einige Kommentatoren darin immernoch sehen wollen, ist er schlicht nicht.

was man tat und produzierte so eine absolute Sternstunde – „No Excuses“, „Got Me Wrong“ oder „Nutshell“ mussten eben nicht erst in dieses Format gepresst werden, sondern waren tailor made. NIRVANA hätten damals eh einen heiß dampfenden Haufen Cobains veröffentlichen können – er wäre in schmierige Fetzen gerissen und als interstellare Sensation gefeiert worden. Jedoch musste die Band sich aus Ermangelung an passenden Arrangements eigener Songs an mannigfaltigen Coverversionen versuchen und langweilt dabei nach einiger Zeit zunehmend. Aber wie gesagt: dampfende Haufen… Ganz so schlimm ist der Gig natürlich nicht, aber die Sensation, die einige Kommentatoren darin immernoch sehen wollen, ist er schlicht nicht.

Eine neben SLAYER weitere Thrash-Legende, die sich trotz der Flaute ein opulentes Jubiläums-Livealbum (zum zehnjährigen VÖ-Geburtstag) gönnte war, nein, nicht Megadeth, sondern OVERKILL. Die nicht zuletzt wegen ihren Livequalitäten von ihren Fans so abgöttisch geliebten Westküstler hatten mit „I Hear Black“ und „W.F.O.“ just zu diesem Zeitpunkt zwar nicht gerade ihre besten Alben in der Hinterhand, sodass es auch einige Füller auf „Wrecking Your Neck – Live“ schafften, dennoch knattert die Band wie fast immer absolut kompromisslos durch die 22 Tracks, unter denen sich angesichts der Hitdichte der ersten sechs Veröffentlichungen OVERKILLS ausreichend Preziosen befinden, um das Blut in Wallung zu bringen. Kompromissloses Teil. Gänzlich anders verhält es sich mit ANTHRAXs „Live: The Island Years“: zwei Jahre nach der Trennung von Frontsonnenanbeter Joey Belladonna veröffentlichten Megaforce/Island diesen frechen Rip off aus dem „Live Noize“ Homevideo und einem Radiomitschnitt und sorgten so dafür, dass das erste Livewerk der anderen Thrash-Legende von der Westküste ein echter Rohrkrepierer wurde. Auch PANTERAs „Official Live: 101 Proof“ ging mit seinem undifferenzierten Muskelspiel nicht als Klassiker unter den Thrash-Livealben in die Annalen ein.

diesem Zeitpunkt zwar nicht gerade ihre besten Alben in der Hinterhand, sodass es auch einige Füller auf „Wrecking Your Neck – Live“ schafften, dennoch knattert die Band wie fast immer absolut kompromisslos durch die 22 Tracks, unter denen sich angesichts der Hitdichte der ersten sechs Veröffentlichungen OVERKILLS ausreichend Preziosen befinden, um das Blut in Wallung zu bringen. Kompromissloses Teil. Gänzlich anders verhält es sich mit ANTHRAXs „Live: The Island Years“: zwei Jahre nach der Trennung von Frontsonnenanbeter Joey Belladonna veröffentlichten Megaforce/Island diesen frechen Rip off aus dem „Live Noize“ Homevideo und einem Radiomitschnitt und sorgten so dafür, dass das erste Livewerk der anderen Thrash-Legende von der Westküste ein echter Rohrkrepierer wurde. Auch PANTERAs „Official Live: 101 Proof“ ging mit seinem undifferenzierten Muskelspiel nicht als Klassiker unter den Thrash-Livealben in die Annalen ein.

METALLICA besinnten sich 1999 auf eine dreißig Jahre vorher von Jon Lord mit DEEP PURPLEs „Concerto For Group And Orchestra“ instigierten Tradition, die seither mitunter seltsame Blüten treibt. Offenbar vom Erfolg Apocalypticas inspiriert entschied man sich, einige Klassiker des Backkatalogs, „(Re)Load“-Brainfarts wie „Devil Dance“ sowie zwei eigens komponierte Stücke von Michael Kamen und dem San Francisco Symphony Orchestra mit klassischen Klängen unterlegen zu lassen. Ähnlich wie der im letzten Jahr erschienene Nachschlag kann  der natürlich auch als üppige DVD erschienene Mitschnitt jedoch nicht überzeugen: die Band knüppelt ihre Songs wie eh und je runter, sodass die Orchesterarrangements beinahe vollkommen unterzugehen drohen. Zudem machte das Beispiel der inzwischen zu überlebensgroßen Rocktitanen gewachsenen Kalifornier Schule: seither haben sich Bands so unterschiedlicher Couleur wie Alter Bridge, Accept, Septic Flesh oder Marillion (um nur einige ganz wenige zu nennen) mit wechselndem Erfolg an Orchesterversionen ihrer Songs versucht. Gänzlich anderer Provenienz hingegen ein echtes Highlight der späten 90er: „We are MOTÖRHEAD… and we’re gonna kick your ass!“ Lemmy ließ es in der neuen klassischen Besetzung mit Phil Campbell und Mikkey Dee auf dem 1998 in Hamburg aufgenommenen „Everything Louder Than Everyone Else“ amtlich krachen. Zwar war die Ausgangslage ähnlich wie bei OVERKILL: „Civil War“ oder „Love For Sale“ zeigen zwar, dass die aktuellen Releases nicht der Weisheit letzter Schluss waren, mit den drei Rowdies live aber nichtsdestotrotz STETS zu rechnen war. Dieses völlig kompromisslos rockende Doppelalbum ist ein würdiger Nachfolger zum Überklassiker „No Sleep ‚Til Hammersmith“ und zeigt Lemmy letztmals vor seinen Überhand nehmenden gesundheitlichen Problemen in voller Blüte.

der natürlich auch als üppige DVD erschienene Mitschnitt jedoch nicht überzeugen: die Band knüppelt ihre Songs wie eh und je runter, sodass die Orchesterarrangements beinahe vollkommen unterzugehen drohen. Zudem machte das Beispiel der inzwischen zu überlebensgroßen Rocktitanen gewachsenen Kalifornier Schule: seither haben sich Bands so unterschiedlicher Couleur wie Alter Bridge, Accept, Septic Flesh oder Marillion (um nur einige ganz wenige zu nennen) mit wechselndem Erfolg an Orchesterversionen ihrer Songs versucht. Gänzlich anderer Provenienz hingegen ein echtes Highlight der späten 90er: „We are MOTÖRHEAD… and we’re gonna kick your ass!“ Lemmy ließ es in der neuen klassischen Besetzung mit Phil Campbell und Mikkey Dee auf dem 1998 in Hamburg aufgenommenen „Everything Louder Than Everyone Else“ amtlich krachen. Zwar war die Ausgangslage ähnlich wie bei OVERKILL: „Civil War“ oder „Love For Sale“ zeigen zwar, dass die aktuellen Releases nicht der Weisheit letzter Schluss waren, mit den drei Rowdies live aber nichtsdestotrotz STETS zu rechnen war. Dieses völlig kompromisslos rockende Doppelalbum ist ein würdiger Nachfolger zum Überklassiker „No Sleep ‚Til Hammersmith“ und zeigt Lemmy letztmals vor seinen Überhand nehmenden gesundheitlichen Problemen in voller Blüte.

Fünf Jahre nach „Live & Loud“ trat auch Ozzy Osbourne wieder in Aktion – diesmal unter dem überlebensgroßen Banner BLACK SABBATHs. „Reunion“ fasste nach den euphorisch aufgenommenen Gigs der klassischen Bandbesetzung das Schaffen der Birminghamer auf den ersten fünf Alben zusammen und wurde wie „The End“ selbstredend in der Heimatstadt der wohl stilprägendsten Band harter Musik aufgenommen. Wenigstens hört man hier die Unzulänglichkeiten Ozzys heraus, und wie bereits erwähnt ist „Reunion“ für nicht wenige Fans das bis heute maßgebliche Livealbum SABBATHs, da es eben auch das einzige ist, auf dem Bill Ward zu hören ist. Ist was dran. Den Reunion-Wahn, den die Band auslöste, muss man jedoch nicht gut finden.

So wie es begonnen hatte, endete das Jahrzehnt auch: mit einem Paukenschlag. ICED EARTH – „Alive In Athens“. Any questions? Dieses vor einem komplett steilgehenden griechischen Mob aufgenommene dreistündige und somit fast schon ZU ausladende Monument zeigt, dass der Heavy Metal auch in den 90er Jahren alles andere als schlief – er war eben nur in den Untergrund abgetaucht. Mit ICED EARTH hatte sich die fokussierteste Band an den Rand des ganz großen Durchbruchs geschlichen: Nach einem  Sängerwechseln in den frühen Jahren hatte Bandkopf Jon Schaffer mit dem imposanten Frontwolf Matt Barlow jedoch die Idealbesetzung gefunden und gerade mit dem durchkalkulierten Superalbum „The Dark Saga“ den Samen für Rockstardom gesät. Als ich die Band 1998 auf dem Dynamo Festival noch im Zelt erleben durfte, war sie dermaßen charismatisch und ehrgeizig, es ware geradezu greifbar… Nach fünf Alben war dann ähnlich wie 14 Jahre zuvor bei MAIDEN die Zeit für eine Live-Werkschau schlicht reif: in einem pickepackevollen Club in Athen, mit einer der wohl authentischsten Interaktion zwischen Act und Publikum gesegneten Produktion feuern die Südstaatler ein Maschinengewehr-Sperrfeuer nach dem anderen ab. Ja, Larry Tarnowskis Leads könnten mitunter etwas geschmeidiger sitzen, aber ansonsten ist das hier komplett state of the art.

Sängerwechseln in den frühen Jahren hatte Bandkopf Jon Schaffer mit dem imposanten Frontwolf Matt Barlow jedoch die Idealbesetzung gefunden und gerade mit dem durchkalkulierten Superalbum „The Dark Saga“ den Samen für Rockstardom gesät. Als ich die Band 1998 auf dem Dynamo Festival noch im Zelt erleben durfte, war sie dermaßen charismatisch und ehrgeizig, es ware geradezu greifbar… Nach fünf Alben war dann ähnlich wie 14 Jahre zuvor bei MAIDEN die Zeit für eine Live-Werkschau schlicht reif: in einem pickepackevollen Club in Athen, mit einer der wohl authentischsten Interaktion zwischen Act und Publikum gesegneten Produktion feuern die Südstaatler ein Maschinengewehr-Sperrfeuer nach dem anderen ab. Ja, Larry Tarnowskis Leads könnten mitunter etwas geschmeidiger sitzen, aber ansonsten ist das hier komplett state of the art.

Entfesselte Riffgranaten aus der Frühphase wie „Pure Evil“ oder „Travel In Stygian“ („Written On The Walls“ wird schmerzlich vermisst) vermischen sich mit den Hits der beliebten „Dark Saga“/“Something Wicked This Way Comes“-Phase. Die wahre Meisterschaft zeigt sich dann im Monster-Epic „Dante’s Offering“ (vom für mich etwas unterbewerteten „Burnt Offerings“-Album) sowie dem Doppel „Slave To The Dark“/“A Question Of Heaven“ – ICED EARTH reüssieren hier in allen Songwriting-Kategorien und spielen alles auf den Punkt. Vielleicht hätte nicht jeder einzelne der damals an zwei Abenden zum Vortrag gekommenen Tracks Verwendung finden müssen – ein auf zwei Stunden heruntergebrochenes „Best Of“-Set wäre das non plus ultra gewesen. Dann denk Dir halt die dritte CD weg, mögt ihr denken. Recht habt ihr ja… Warum es trotzdem nicht zum Durchbruch auf ganze Linie klappte, erklärt sich durch die weiteren Umbrüche im Bandgefüge, die wenig später folgen sollten.

Mit dem neuen Millennium kam es auch im Livesektor erneut zu nachhaltigen Umwälzungen – die mit dem Siegeszug des Internet aufkommenden neuen Formate und das damit einhergehende veränderte Kaufverhalten der Konsumenten sorgten dafür, dass Plattenlabels und Bands sich neu orientieren mussten. Welchen Einfluss dies auf die Veröffentlichung von Livealben hatte, darum soll es im letzten Teil unseres Specials gehen.

Patrick Müller